你一定想不到,工业废气、工厂废水、秸秆等让人深恶痛绝的污染物,在廖强教授的眼里却都是“可造之材”,只需要进行相关的技术处理,它们就可以变废为宝,不仅能再次回收利用,还能产生氢气等可再生能源。

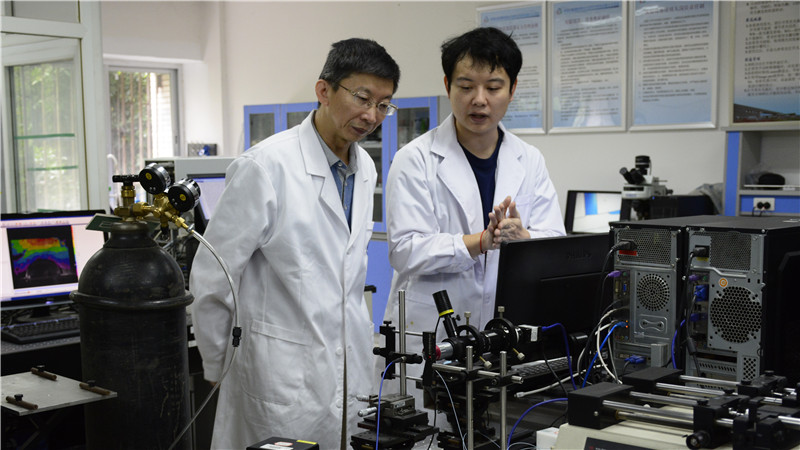

走进重庆大学低品位能源利用技术及系统教育部实验室,长江学者、国家杰青、我校动力工程学院院长廖强教授正在指导学生进行实验,他耐心地为学生指出问题、答疑解惑。在青年师生的眼里,廖老师和蔼谦逊,既是良师也是益友。廖强1993年留校任教,从风华少年到华发渐生,他已在教书育人的平凡岗位上默默耕耘了24载,在节能减排的科研领域执著奋斗了24载,对廖强而言,将青春岁月奉献给自己最热爱的事业,是他最快乐、也最有成就感的事。

从强化传热技术到可再生能源 他在节能减排的路上乐此不疲

“我始终认为,我们做科研一是要满足国家社会的重大需求,二是要立足于科学研究本身,不遗余力地追寻自然科学的真理。”秉承这样的信念,在坚持基础理论研究的同时,廖强及其团队将目光聚焦于节能减排领域,希望为国家的环保事业作出贡献。起初,他们继承了动力学院老一辈教授的衣钵,从事强化传热传质研究,以高效强化传热技术实现能源的清洁高效回收利用。目前,他们研发的三维扩展表面强化传热技术已经广泛运用于工厂的余热回收、制冷空调、化工等领域。“以发电厂排出的烟气为例,使用这种高效的换热设备,可以利用冷空气把烟气中的热量进行深度回收,以降低能源消耗。”廖强说。

后来,团队逐渐将研究拓宽到减排领域,在环境治理的过程中实现能源的回收利用,并发展可再生能源技术。例如,用微生物方法处理有机废气、生物方法制备氢气、燃料电池研发等,他们还与浙江大学、泰国孔敬大学、中国农业大学等单位合作,培养能吸收二氧化碳并转化为生物燃料的微藻。廖强说:“我们的团队有着良好的氛围和凝聚力,团队一些成员及合作人员也具有化学、生物、材料等学科背景,每当遇到科研难题,大家一起讨论、集中攻关,这种跨学科交流总能产生意想不到的力量。”目前,团队已取得一定的科研成果,并获得多个国家级项目。仅最近五年,他们就成功获得了一项国家自然科学基金重点项目,两项国家自然科学基金国际重大合作项目,两项国家优青项目,一项国家杰青项目。此外,他们还获得了两项国家重点研发计划重点专项,国拨经费分别为4500万元和2200多万元。

“做研究就要去那最前沿的方向”

“聪明人要会寻找初露头角的最前沿的方向,做最创新哪怕是很简单的事情。”这是廖强的博士生导师辛明道教授留给他的最珍贵的寄语,也是他一生坚守的信条,始终敦促着他去创新,去攀登最前沿的领域,感受科研的魅力。

享受思考的乐趣,是廖强从上大学起就热衷的事。“在追求真理的过程中,我们会遇到许多复杂因素的困扰,只有坚持思考,我们才能从纷繁复杂的问题中,把握住事物的本质和逻辑关系。”1985年,从武汉华中科技大学毕业后,廖强被分配到重庆西南车辆制造厂,成为一名普通的车间技术员。然而,乐于思考、喜欢钻研技术问题的廖强,很快便发现在车间工作的视野有限,并不能满足他对新知识、新技术的追求,于是他果断决定考研深造。廖强白天在工厂上班,晚上还要挑灯夜读,终于,他在1987年顺利考上了重庆大学动力学院直接攻读博士学位,师从重庆大学工程热物理研究所所长辛明道教授。“辛老师严谨的治学态度、活跃的学术思想、开拓进取的创新精神一直影响着我,让我受益至今。”

1997年,在辛明道教授的推荐下,廖强前往香港科技大学赵天寿教授课题组进行博士后研究工作,那两年,廖强心无旁骛,一心扑在图书馆、实验室潜心基础研究。在那里,他翻阅浩如烟海的国际文献资料,用心思考交叉学科中最前沿领域的问题,度过了平静而又充实的两年学习时光,也为他日后的研究打下了坚实的基础。“当时香港科技大学有许多来自美国的教授,他们很重视科研,他们做研究的态度、思路和方法,给了我许多启发。”1997年,廖强还亲身经历了香港回归祖国怀抱的全过程,“作为一名中国人,在当地,我深深地感受到了香港回归前后的不同氛围,一种民族自豪感不禁油然而生。”

白手起家建立实验室

1999年,回到重大,此时辛明道等老一辈教授将要退休,科研担子逐渐落到青年教师的肩上。此时,廖强希望突破传统,在交叉学科的研究上能有所建树,于是他建立了自己的第一个实验室。然而,事业刚刚起步便困难重重。“当时的实验室条件非常差,只有30平方米左右,地势低洼,墙壁潮湿发霉。团队里只有两名教师和一名研究生,启动资金只有3万多元。”除了科研环境差、人员匮乏,最让廖强头疼的是没有足够的经费购置交叉学科研究所需的设备。于是,他只好向外校实验室借用设备。酷暑天气里,没钱请搬运,廖强常常亲自和学生搬运着沉重的设备往返于沙坪坝与大坪之间,“每次都要抓紧时间使用,如果那边需要做实验,我还要立即将设备还回去。”

欣慰的是,在如此艰苦的科研环境中,廖强的课题“生物膜滴滤塔处理有机废气”很快便成功申请到第一个国家自然科学基金项目,2002年,他的另一项研究再次申请到国家自然科学基金项目,2005年,“光合生物制氢”课题申请到国家自然科学基金重点项目,获得了150万元经费,成功解决了经费紧张的问题。目前,已搬到理科楼四楼的实验室,不仅拥有优越的科研环境、先进的设备,队伍也在不断壮大,已拥有在职教师12人,其中有长江学者,也有国家杰青、优青,“青年百人计划”人才,在读硕士、博士近100人。廖强教授的第一个研究生陈蓉,目前已是动力工程学院的教授、青年长江学者、国家优青、青年拔尖领军人才,他见证了初创时期那段艰苦打拼的岁月,他说,廖强教授有着非常严谨和执著的科研态度。“廖老师在实验室通宵工作几乎是家常便饭。他曾经为了解决一个难题,而坚持三天三夜在实验室不眠不休。”

“听廖老师的课是一种享受”

在学生眼里,这位看上去亲切随和的教授,在工作中却是一名不折不扣的“完美主义者”。实验室的同学告诉记者:“廖老师在科研上总是精益求精,对每一个细节都要推敲琢磨,力求精准到位,尤其是在指导学生时,他会一遍遍纠正我们一些不好的习惯,帮助我们养成严谨的治学态度。”

采访中,动力学院的青年教师和学生纷纷表示,尽管廖强教授已经有了较高的学术成就,但他对待青年师生仍然如同良师益友般,十分关心他们的科研、学习和生活。即使已有24载的教龄,廖强教授对自己的教学质量依然从严要求。廖强教授的博士何雪丰说:“有时已经是晚上12点了,经过廖老师的办公室,他还在专心备课。廖老师上课从不使用幻灯片课件,坚持用粉笔在黑板上一步步进行公式推导,让我们清楚地知道演算过程。而且,廖老师的理论功底很深厚,且讲课富有激情和感染力,也常常将科研实践中的案例融入教学中,听他的课真是一种享受。”此外,课余廖强教授还经常关注并与学生讨论其未来的科研发展方向,帮助他们成长成才。

坚持“传、帮、带” 助推青年教师成长

廖强教授继承了学校“传、帮、带”的优良传统,作为一名拥有24载从教经验的老教师,他不遗余力地用自己的经验帮助青年教师成长。他说,现在的青年教师面临着许多挑战,他看在眼里,急在心里,总是忍不住去主动与他们沟通交流,帮助他们找到适合自己特长、与自己的爱好兴趣相契合、有发展前途的研究方向,手把手地指导他们撰写项目申报书,并逐字逐句进行修改。他鼓励年轻人参与到学院重大课题的研究中,并带领他们参加国际国内的重要学术交流活动,他还推荐青年教师到名校博士后流动站历练深造。

“正是在廖老师的带领下,我们的团队就像大家庭一样,具有很强的凝聚力。廖老师很欣赏科研上的怀疑精神,每次讨论问题时,我们年轻老师都可以畅所欲言,大胆地提出自己的想法,每次有人反驳廖老师的观点,他不仅不会生气,反而会非常高兴,并且耐心地进行讨论分析,最终取最优的方案进行。此外,他对科研、对教学的严谨态度,常常让我们年轻人感到汗颜。” 国家优青、动力学院教授李俊说。

“有目标,有规划,踏实做人,认真做事,勇于创新”,这是廖强教授送给青年师生的寄语。其实,这又何尝不是他自己科研教学生涯的真实写照?因为心中有信念,他的每一步都走得笃定而坚实;因为敢创新,他不断突破自己,在科研前沿领域自在徜徉,最终将平凡的岁月打磨出恒久的价值。