结构力学作为基础科学(数学、物理、经典力学等)与土木工程学科之间的桥梁,担负着培养学生基础理论与技能综合应用、逻辑思维、力学建模、复杂工程问题定量计算与定性分析等综合素质与能力的重任,是培养土建类工程技术人才与创新研究人才的基石。

重庆大学土木工程学院面向大土建专业(包括土木工程、建筑学、建筑材料、建设工程管理、环境与市政工程等)开设《结构力学》课程,可以上溯至1935年重庆大学工学院成立、土木工程系办学之初,至今已逾84年。教学团队始终以教书育人为己任,秉承优良传统,锐意进取,勇于探索,取得了一系列令人瞩目的教学与研究成果,在传授知识、培养学生的同时,也逐步锻造成一支“融工程于力学、以科研促教学”的高水平教学团队。

教师队伍是课程建设之魂

我校结构力学教学团队曾先后拥有林钟祺、张大桂、刘传义、汪礼顺、冯冀然、王金海、吴德伦、肖允徽等骨干教师组成的实力雄厚的教师队伍。曾担任结构力学教研室主任的林钟祺教授40年代于美国伊利诺伊大学获土木工程硕士学位,为国内知名力学专家;从墨西哥学成归来的吴德伦,1980年代成为当时我国西部地区唯一当选的“全国结构力学教学指导小组”成员。

进入21世纪,结构力学教学团队延续了历史上的辉煌,师资队伍治学严谨、学缘多样、梯队完善、教学经验丰富。团队成员包括李正良、陈朝晖、刘刚、顾水涛和杨佑发等5名教授,文国治、陈名弟、刘红军、廖旻懋等4名副教授,王达诠和孙瑞两位讲师,高级职称比例9/11、有博士学位教师比例8/11,半数以上教师有海外留学经历。其中,重庆市教学名师李正良教授、重庆大学教学名师与宝钢优秀教师陈朝晖教授为现任教育部高等学校教学指导委员会委员。团队学术功底扎实,坚守一线教学的同时,始终坚持工程研究与实践,为团队教学的高水准奠定了坚实基础。

团队始终重视对中青年教师的培养。上世纪七十年代,张大桂教授曾定期组织教研室中青年教师,以国际土木工程界知名学者美国的克拉夫教授所著《结构动力学》原文教材,逐章逐节甚至逐句进行“双语”教学,提高了团队中青年教师的专业与外语水平。团队长期坚持老教师“传、帮、带”、严把教学质量关的传统,定期开展老教师讲课示范、多媒体课件集体制作、教学专题研讨以及针对青年教师的讲课辅导等活动,使团队整体素质稳定发展、持续提升,教学质量得以有力保障。团队刘纲教授在全国青年教师结构力学讲课竞赛中获一等奖,陈名弟与王达诠先后获二等奖。团队的教学水平与质量受到师生广泛赞誉,同行及学生评教均保持优良以上,陈朝晖教授还获评为重庆大学学生最喜爱教师。

结构力学教学团队为首批重庆市级与重庆大学校级优秀本科教学团队,历年培养出市级教学名师、市级优秀教师、校级教学名师、宝钢优秀教师、霍英东优秀教师、全国徐芝纶力学优秀教师、校级优秀教师与唐立新优秀教师等十余人次。团队骨干教师先后数人出任校级和院(处)级领导,当选全国人大代表以及全国政协委员,为高等工程教育做出了贡献。

教学资源是教学创新之器

优质的课程离不开优质教材、教学资源与教学平台的建设。团队教师先后编写、出版了面向不同专业和教学需求的《结构力学》、《结构分析中的有限元法》、《结构分析》、《建筑力学与结构选型》以及《建筑力学》等高等学校教材和讲义等共计20余套。老一辈结构力学教师刘传义、税国辉等亲自刻写腊纸、印发讲义,一笔一画,饱含艰辛。我国知名力学专家与力学教育家林钟祺教授耗费毕生精力创建了一套崭新的知识体系——数力合授。《数力合授》是将高等数学、工程数学的各个分支有机贯通于各门力学始终的恢弘巨制,突出了数学在力学中的应用,使数学方法和力学理论形成有机整体。全书共计37章,林老于2003年仙逝时,已完成29章,其中第一卷共八章已正式出版。林老虽最终未能实现毕生愿望,但所留下的这笔“财富”,对推动力学教学具有深远的影响和意义。

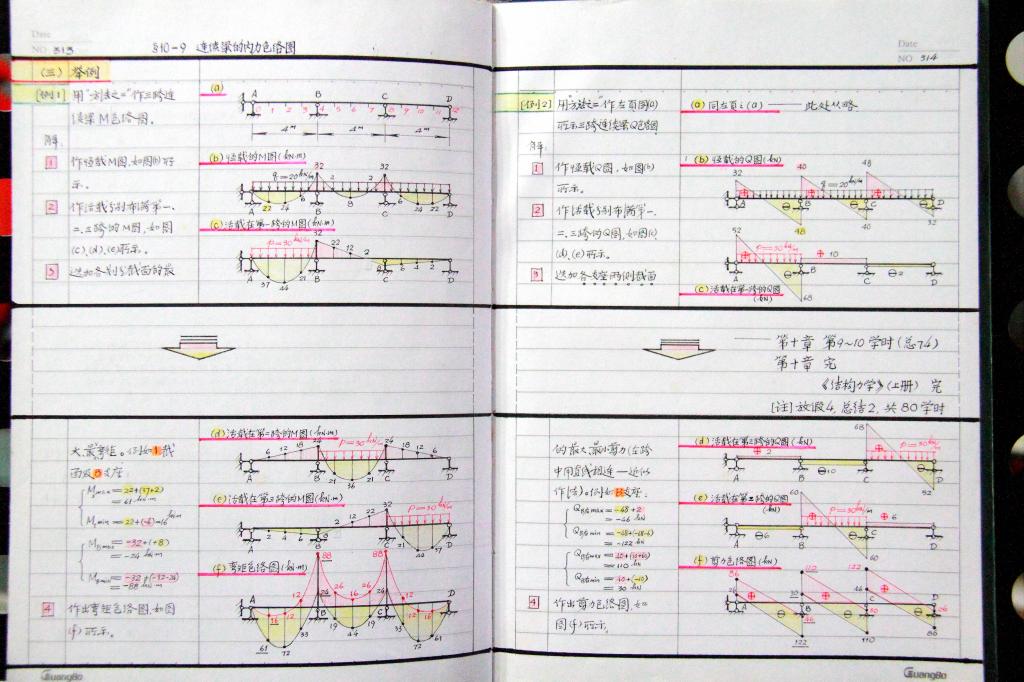

肖允徽教授尽管已离开讲台多年,但仍然心系力学课程教学,在卸任领导岗位后积极谋划,将纸质教案与黑板板书形式结合,于上世纪90年代末精心编撰了厚达7本的板书式教案,现已重庆大学档案馆收藏。以此为蓝本,萧允徽与张来仪老师在团队多年教学经验传承、教材编写与教学成果基础上,与团队部分现任中青年教师一道,相继编写出版了版式独特的板书式《结构力学》(Ⅰ、Ⅱ)教材。该教材被遴选为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,第三版入选“十三五”国家重点出版物出版规划。

陈朝晖教授针对国内建筑学专业建筑力学与结构课程长期存在的“三大力学分割+结构规范介绍”的弊端,在国内首创了建筑力学与结构选型有机融合的三段式建筑结构课程体系:《建筑力学》、《结构选型》与《建筑中的结构艺术》,将数学融入力学、力学融入结构,使抽象的力学概念和知识以形象、生动但准确的面目呈现。团队还注重挖掘传统结构与力学中的人文历史美学内涵。李正良教授与陈朝晖教授联合开设的研究生选修课《建筑美学与结构选型》、陈朝晖教授开设的通识课程《建筑中的结构艺术》以揭示结构演化中的人文、历史、美学、技术与力学规律的关系为目的,旨在培养学生人文、艺术与工程相结合的综合素质,在国内工程教育、通识与素质教育领域引起广泛关注和高度评价。陈朝晖教授编著的教材《建筑力学与结构选型》、配套讲义《建筑中的结构艺术》分别入选国家“十三五”教材出版规划与上海市“十三五”重点出版物出版规划。

进入二十一世纪,教学团队充分应用现代教学技术与手段,组织建设立体化教学资源。除持续建设传统教材外,先后组织编制了结构力学多媒体教学课件、建设了“建筑力学虚拟电子实验平台”、录制了《结构力学》网络课程,率先探索和实践了结合可视化、数字化和可操作的开放式软件平台的结构力学教学,教师可以通过电脑模拟显示结构的力学现象,学生可以自己提出问题、设计算例,由虚拟电子实验平台的计算结果验证自己对知识的掌握程度,为教与学的启发性和创造性提供了更多的空间。2016年,团队敏锐地把握了“互联网+”教学模式的发展趋势,由陈朝晖教授主持,王达诠、刘刚、文国治、陈名弟和孙瑞等老师共同建设了重庆大学第一批在线开放课程《结构力学》慕课,并获得全国首批在线开放精品课程称号。目前,团队集全体现任骨干教师之力,结合在线开放课程、翻转课堂、探究研讨式教学经验与研究成果,正编写崭新的《结构力学》新形态教材。

教学方法是教书育人之道

教书育人最终须落实在教学方法上、体现在每一次课堂教学中。经过几代人的实践与总结,结构力学教学团队形成了自己的传统教学口诀:备课时,“内容要精选,文字要精炼,插图要精绘,版式要精设”;课堂上,“概念要准确,思路要清晰,讲解要透彻,方法要具体”。上世纪80年代,团队作为主持单位,参加了由清华大学领导研制的《结构力学CAI》教材与题库,获得国家教委优秀教材二等奖。本世纪初,结合团队主编的结构力学网络课件、多媒体电子课件与力学虚拟实验平台,开展了结构力学与分析的综合教学,指导的本科毕业论文获重庆市优秀毕业论文奖。

面向新工业革命与工程人才培养的新需求,团队近年来以“学”为中心,依托在线课程与立体化教学资源,创新实践了课堂“引导学习”+在线“自主学习”+线上线下“研讨学习”的混合式教学方法,以培养学生构筑知识体系、以及对力学知识在工程中融汇贯通的能力。开展了翻转教学、微课教学、研讨教学、研究性教学与创新实验教学等多种教学实践,学生力学知识综合应用与主动探索能力显著提高。近5年,团队教师指导的本科优异生均保送至清华大学、同济大学等国内名校,或考入康奈尔大学、代尔夫特理工大学等国际名校继续深造,指导本科生RSTP与国创项目等屡获佳绩,参与指导本科生累积荣获全国大学生结构设计大赛特等奖2项,一等奖、二等奖与三等奖共计5项;全国“周培源大学生力学竞赛”一等奖1人次、二等奖3人次;我校建筑城规学院学生在大跨空间设计、建筑学部联合毕业设计以及全国纸板建造竞赛中对结构形式的应用与创新能力也显著提升,充分体现了结构力学对大土木工程创新人才培养的综合成效。

重庆大学土木工程学院结构力学教学团队,历经八十多年、几代教师倾心教学、坚持不懈、勇于探索、不断创新,先后获得省部级教学成果一等奖3次、二等奖3次、三等奖2次。团队将始终立足工程发展与人才培养需求,以“科研-工程-教学”深度融合为理念,发扬老一辈追求卓越又脚踏实地的精神,不断续写华章。